LESEDAUER: ca. 15 – 20 min. je nachdem wie ausführlich 😉

„Es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen auf der Welt, diejenigen, die es wissen wollen und diejenigen, die es glauben wollen.“ – Zitat: © Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)

Er war ein deutscher klassischer Philologe (Sprach – und Literatur – Wissenschaftler). Posthum machten ihn seine Schriften aber als Philosophen weltberühmt. Im Nebenwerk schuf er auch Dichtungen und musikalische Kompositionen.

UNSERE GELIEBTEN MÄRCHEN…

noch aus Kindertagen wohl bekannt…

Wie fein unsere Fäden doch gesponnen sind, die uns Menschen miteinander verbinden. Diese feinen Fäden gibt es tatsächlich. Sie sind durch Kommunikation entstanden, durch gemeinsam gehörte Erzählungen…wer erinnert sich nicht an seine Kindheit, in der Abends von den Eltern oder Großeltern Märchen vorgelesen wurden. Wie wunderbar konnte man danach einschlafen und Märchenhaftes träumen.

Die „Historie“ der Märchen/Sagen und Legenden…

Märchen lesen, oder vorgelesen zu bekommen ist für jedes Kind ein wichtiger Punkt in der Entwicklung. Nicht umsonst haben Märchen seit Jahrhunderten überdauert, da sie eben vieles – wie Geborgenheit – und dass am Ende alles gut wird – vermitteln.

- Einige der hier aufgeführten Zitate – die von diversen Autoren stammen – wurden gefunden z.B. bei Gerd Albert Langer (*1960) (alias Albertus Fabulator): Er ist ein bekannter Erzähler von Märchen und Geschichten… und Mitglied der Europäischen Märchengesellschaft.

- Er erzählt über sich: Im Jahre 2004 habe ich mich auf den Weg zum Märchenerzähler gemacht.

- Einer einjährigen berufsbegleitenden Ausbildung zum Märchenerzähler bei Rolf-Peter Kleinen im Figurentheater-Kolleg in Bochum folgten verschiedene Seminare in Märchenkunde und Märchenerzählen bei der Europäischen Märchen – Gesellschaft – (Bentlager Weg 130, 48432 Rheine) – deren Mitglied er seit 2005 ist.

Motto seines Erzählens ist ein Gedicht von Victor Blüthgen (1844-1920):

„Leg´s dem Leben nicht zur Last, // dünkt sein Werk dich Plunder: // Wenn du Märchenaugen hast, // ist die Welt voll Wunder… INFO: website: http://albertus-fabulator.de/index.php?page=ueber-mich

1.) Der Stoff aus dem die Träume sind…

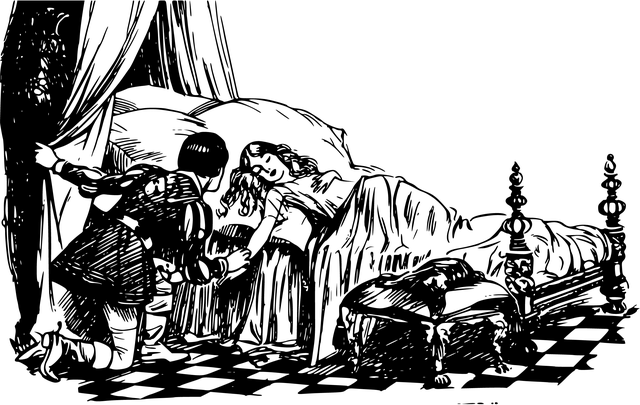

- Alle kennen wir sie – unsere schönen, alten „Gutenachtgeschichten“ – die uns vor vielen Jahren meist von der Mutter oder Oma erzählt wurden: Da findet das Aschenputtel mit ihrem passenden Schuh den geliebten Königssohn, der Frosch wird zum schönsten aller Prinzen, und unser liebreizendes Dornröschen wird endlich wach geküsst.

- Es war einmal… und all unsere Helden waren zum Schluss immer glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Das Problem an unseren alten Märchen ist für uns, dass wir alle so sehr gerne an sie glauben möchten und dann oft doch enttäuscht werden…

- Im echten Leben reitet dann unser Prinz mit der falschen Prinzessin einfach davon...Oder der ganze Zauber ist schnell verblasst und die beiden Liebenden erkennen plötzlich, dass sie wesentlich besser dran sind, wenn sie sich doch trennen. Es sind eben doch leider nur Märchen… der Stoff aus dem die Träume sind… hach jaaah… Quelle: https://www.myzitate.de/marchen/

ANM: „Der Stoff aus dem die Träume sind“… ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Johannes Mario Simmel (1924-2009) war ein bekannter österreichischer Schriftsteller und Drehbuchautor. Mit seinen Bestsellerromanen, die sich oft mit zeitgeschichtlichen Themen auseinandersetzten, erreichte er ein Millionenpublikum (Wikipedia)

Märchen spiegeln magische Vorstellungen wieder, das

jedes Kind beim Vorlesen oder Lesen selbst erlebt. Das Kind

hilft sich hierbei in seiner Fantasie selbst bei Dingen, die es sich

nicht erklären kann mit magischen Vorstellungen…

2.) Märchen, Sagen und Legenden

Das Wort ʺMärchenʺ ist eine Verkleinerungsform des mittelhochdeutschen Begriffs maere und bedeutet so viel wie Gerücht, Erzählung oder Bericht. Jedoch wird heute das Märchen allein definiert als eine phantasievolle, frei erfundene Prosaerzählung, die gar keine „echten“ Begebenheiten als Grundlage hat. All diese Geschichten sind damals im einfachen Volk entstanden. Sie wurden frei erfunden, besitzen jedoch meist einen tiefgründigen Hintergrund.

All diese traumhaften, schönen Geschichten haben jedoch bis heute nichts von ihrer Faszination für uns verloren. Unsere alten Märchen berühren noch immer unsere Seele, damit sie erfüllt ist von dem, was mancher so sehr zum Leben braucht: Zuversicht und natürlich Fantasie. Ohne die vielen Märchen unserer Kindheit würde uns vielleicht wirklich etwas Schönes fehlen.

„Ich kannte die Freude am Lesen nicht, die Freude daran, Räume auszukundschaften, die sich einem in der Seele auftun, sich der Fantasie überlassen, der Schönheit und dem Geheimnis von Dichtung und Sprache“. Zitat: © „Carlos Ruiz Zafón“(1964-2020) spanischer Schriftsteller. Zitat aus seinem Buch „Der Schatten des Windes“ .

„FANTASIE IST WICHTIGER ALS WISSEN“: Wissen ist begrenzt, Fantasie aber umfasst die ganze Welt.

Zitat: © Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 Nobelpreis.

Fantasie

- Märchen sind wie ein „Kopf-Kino“, sie malen uns schöne Bilder im Geiste. Ohne diese unsere Fantasie gäbe es überhaupt gar keine Märchen, aber ohne unsere Märchen könnten wir diese Bilder im Geiste uns gar nicht wirklich so wunderbar ausmalen. Märchen sollten eigentlich immer vorgelesen werden!

„Durch das Ohr dringen die Töne in das Innere der Seele…“ – Zitat: © Platon (429 v. Chr. – 348 v. Chr.) Platon war ein antiker griechischer Philosoph. Er war Schüler des Sokrates, dessen Gedanken und Methoden er in vielen seiner Werke schilderte.

„MÄRCHEN SIND MEHR ALS WAHR: Nicht, weil sie uns sagen, dass es Drachen gibt.

Sondern, weil sie uns sagen, dass Drachen besiegt werden können.“

Zitat: © G. K. Chesterton (1874-1936) war ein englischer Schriftsteller und Journalist.

Er ist heute vor allem bekannt durch eine Reihe von Kriminalromanen um die Figur Pater Brown.

ES WAR EINMAL

3.) Wie es damals war…

- So lernten früher schon kleine Kinder, wenn ihnen von den Eltern oder Großeltern Märchen erzählt wurden, auch frohe Zuversicht zu haben, zu vertrauen: Zum Beispiel, dass es immer für vieles eine Lösung gibt, mag die Situation auch noch so unglücklich oder völlig ausweglos erscheinen wie z. B. beim Märchen „Hänsel & Gretel“ im Käfig gefangen zu sein.

- Gruselig und schaurig-schön geht es oft in den meisten Märchen zu. Und in dem Märchen „Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“ spuken sogar böse Geister durchs finstere Schloss.

- In den 1980er Jahren bekamen dann die Bedenken der 68er-Pädagogen – die diese gruseligen Geschichten den lieben Kleinen nicht zumuten wollten – ordentlich viel Gegenwind und es „durften“ endlich wieder Märchen erzählt werden… 😉

Viele schöne Märchen stammen aus den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. (Kinder- und Hausmärchen, KHM 4, ab 2. Auflage; anno 1819).

Die Psychologie ordnet z.B. auch „Rotkäppchen“ in die Kategorie der Schreckensmärchen ein, welche die Kinder recht drastisch daran erinnern sollen, immer nur ja schön artig und brav zu sein und auf die lieben Eltern zu hören, sonst…

Da sprach die Mutter zu Rotkäppchen: “Hier ist Kuchen und eine Flasche Wein, bringe sie bitte der kranken Großmutter! Aber gehe nur ja nicht vom Wege ab, pass auf!” Im Wald trifft Rotkäppchen einen Wolf. Der Wolf ist ein böses Tier. Aber das weiß Rotkäppchen nicht. Deshalb hat sie auch keine Angst vor dem Wolf und geht mit ihm mit…

Die Öffnung der Märchenwelt

- Tatsächlich aber lehrt jedes Märchen uns, dass das Schicksal es gut mit denjenigen meint, die ihren eigenen Weg gehen, die sich etwas zutrauen und auch einmal etwas riskieren.

- So war die Öffnung der Märchenwelt für Kinder das Beste, was den lieben Kleinen passieren konnte.

- Und wer von uns den Vorteil hatte, seine eigene Fantasiewelt nicht nur aus „Star Wars“ und „Harry Potter“ zu speisen, der weiß noch heute, wie gut sich manche Märchenfiguren damals für uns als echte Helden eigneten.

_______________________________________________________________________________________

„Märchen sind nicht zum Lesen da, Märchen müssen „erzählt“ werden –

dann erst werden sie so lebendig“.

Zitat: Otto Vogel (1838-1914) deutscher Schriftsteller und Pädagoge.

_______________________________________________________________________________________ - Die oft zunächst traurigen Geschichten fördern vor allem auch unsere Einfühlsamkeit bzw. die Fähigkeit, sich in Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, z.B. in Arme, Kranke und Unterdrückte einfühlen zu können.

ES GIBT SIE NOCH… DIE SCHÖNEN ALTEN MÄRCHENBÜCHER….

mit ihren wunderbaren Geschichten wie zum Beispiel:

„Tischlein deck dich. Die Sterntaler. Die zertanzten Schuhe. Der Wolf und die sieben Geißlein und andere…“

Märchen vermitteln Werte und Regeln. Diese wiederum geben Kindern ein Bewusstsein dafür – sowie Schutz und Sicherheit. Kinder erfahren dadurch auch, welche Konsequenzen ein gewisses Verhalten hat… sagen die Pädagogen.

Das große Märchenbilderbuch der Brüder Grimm: „7 Grimm-Märchen auf einen Streich“:

Es gibt hier leichte Texte und Bilder… die schön bunt sind.… diese sind schon für kleinere Kinder echt spannend… Letztendlich kann dem Kind schon früh erklärt werden, dass die Hexe und der Wolf im Märchen keine realen Menschen und Tiere sind und somit kein Mitleid nötig ist. Mama erzähl` doch mal...

- Alle Kinder lieben Märchen. Es fasziniert sie diese magische Zauberwelt. Sie sind gut für die Entwicklung und regen die eigene Phantasie an. Kinder behelfen sich der magischen Vorstellungsweise, wenn sie Dinge rational nicht erklären können.

- Schwierige Inhalte werden in den bekannten Märchen kindgerecht übermittelt. Zudem erfahren sie in vielen Märchen, dass sich am Ende doch immer das Gute durchsetzt. Kinder erhalten dadurch frohen Lebensmut und auch z.B. lehrt Frau Holle lehrt beispielsweise, dass sich Fleiß lohnt….

- Märchen haben ein gutes Ende. Das Vorlesen verbessert zum Beispiel die Sprache und bringt Kinder auch zur Ruhe und schafft Sicherheit und Geborgenheit…

ALLES WIRD GUT: Märchen schildern oft Böses und Gruseliges – aber auch stets eine positive Botschaft und Wertvorstellungen, da das Gute immer gewinnt.

Märchen sind pädagogisch wertvoll für Kinder. Dies bestätigen Pädagogen und Psychologen. Sie empfehlen Märchen bereits ab drei Jahren den lieben Kleinen vorzulesen.

Für dreijährige Kinder eignen sich schon sehr kurze Märchen wie zum Beispiel: „Der süße Brei“, „Tischchen deck dich“ und „Frau Holle“. Gute Märchen ab vier Jahren sind „Schneewittchen“ und „Die sieben Geißlein“.

Ab fünf Jahren: „Die Schneekönigin“ und „Die kleine Meerjungfrau“. Danach folgen die beliebten Klassiker wie Rotkäppchen, Der Wolf und die sieben Geißlein, Hänsel und Gretel, Rumpelstilzchen, Frau Holle, Der Froschkönig, Dornröschen und Aschenputtel u.a. ... sagen Pädagogen.

- Der dänische Erzähler Hans Christian Andersen (1805-1878) konnte damals schon besonders einfühlsam erzählen: Sein „Mädchen mit den Schwefelhölzern“ rührt auch beim wiederholten Lesen so manchen oft immer noch zu Tränen.

- Meist geht es um unsere eigenen Gefühlswelten wie „Liebe, Hass, Eifersucht und Leidenschaft“. Vom Schicksal dafür bestimmt, kämpfen tapfer unsere Helden und Götter weiter in den Geschichten um die große Liebe, das Überleben und Weiterleben.

- Dabei wurde sich immer einer lebhaften, spannenden und bildhaften Erzählweise bedient, die wir im Geiste für uns in Gedanken weiterspinnen bzw. ausmalen konnten.

- Märchen haben jedoch meist ein glückliches Ende und meistens auch eine Moral: Das Böse wird immer bestraft und das Gute gewinnt.

- Für den Gehirnforscher „Gerald Hüther“ (*1951) sind Märchen deshalb das beste Doping für unsere „grauen Zellen“: Diese Geschichten sind es, die „unter die Haut gehen“, die selbst einen Zappelphilipp so in den Bann ziehen können, dass er sogar einmal stillsitzt…

„Jedes Märchen führt in ein anderes Land, nämlich in ein Land, das in uns selbst liegt. Nicht in ein fremdes „Irgendwoland”, sondern es führt in uns selbst. Das ist das andere Land, aber wir beobachten es nicht, weil der Alltag uns eigentlich immer glauben macht, wir seien schon im eigenen Land. Aber unser eigenes Inneres verfehlen wir sehr oft. Das Märchen ist Weg.“ – Zitat: © Rudolf Geiger – Märchenforscher – (1908–1999), deutscher Literaturwissenschaftler und Schriftsteller.

4.) Woher kennen wir eigentlich Märchen?

Viele von uns kennen schon aus ihrer Kindheit vielleicht die meisten Märchen, Sagen und Legenden von unseren Müttern oder Großmüttern überliefert… die wir auch heute noch unseren Kindern gerne wieder weitergeben.

„Wenn ein kleiner Junge ein Stück Holz unterm Ofen hervorholt und zu dem Holz ‚Hüüüh!‘ sagt, dann ist es ein Pferd, ein richtiges lebendiges Pferd. Und wenn der große Bruder sich kopfschüttelnd das Holz betrachtet und zu dem kleinen Jungen sagt: ‚Das ist ja gar kein Pferd, sondern du bist ein Esel‘, so ändert das nicht das Geringste daran. Und mit meiner Zeitungsnotiz war es ähnlich. Die anderen Leute dachten: Na ja, das ist eben eine Notiz von zwanzig Zeilen. Ich aber murmelte ‚Hokuspokus!‘, und …da war’s plötzlich ein Buch“. Zitat: © Erich Kästner (aus dem Buch: „Pünktchen und Anton“)

„Darum liebe ich die Kinder, weil sie die Welt und sich selbst noch im schönsten Zauberspiegel ihrer Phantasie sehen.“ – Zitat: © Theodor Storm (1817-1888) war Jurist und bekannter deutscher Schriftsteller, Autor von Novellen des deutschen Realismus mit norddeutscher Prägung.

Das Haus unserer Oma in Aschaffenburg am Main

am Schloßgarten (Pompeijanum) mit „Türmchen“…

MÄRCHENHAFTE KINDHEITS-ERINNERUNGEN:

- Als kleine Kinder waren wir in den Ferien zum Beispiel oft bei den Großeltern in Aschaffenburg und mit den Eltern im nahen Spessart und gingen gespannt in den alten Häusern mit unseren dortigen Freunden auf Spurensuche.

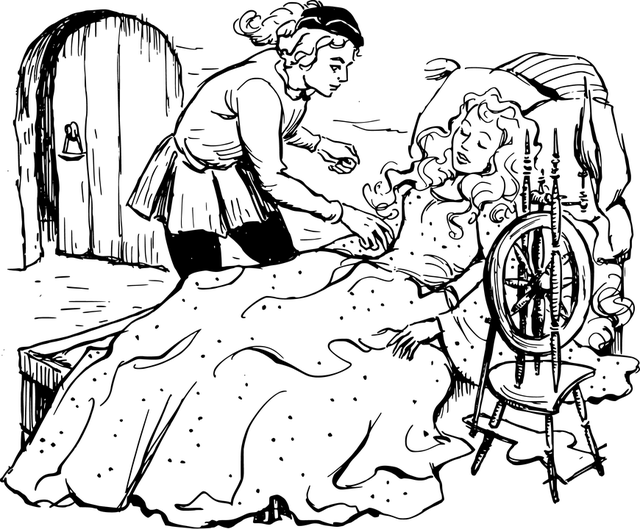

- Hier gab es zudem oben auf dem Dachboden seitlich ein verstaubtes „Turmzimmer“ (siehe Foto oben ) mit gespenstisch knarrendem Holzfußboden und einer alten Glühlampe an der Decke, die immer leicht flackerte und einem schönen alten Spinnrad, was natürlich für uns „verzaubert“ war!

- Bei all unseren Besuchen im nahen Spessart z.B. im Schloss „Mespelbrunn“ (in dem es in unserer Fantasie sicher auch spukte) und dem geheimnisvollen, sagenumwobenen Spessart-Wald (mit den dort wohnenden wohl wilden „Räubern“!) waren meine Geschwister und ich unseren „Märchengestalten“ mit ihren spannenden Geschichten auf der Spur.

- Und es reizte uns natürlich, diese in jedem Winkel oder Turm wiederzufinden. Es ging in unserer Fantasie dort immer ziemlich geheimnisvoll und ganz schön gespenstisch und gruselig zu.

In von Fachwerkhäusern flankierten „Gässchen“ in den alten Spessart-Dörfern warteten in unserer Fantasie sagenumwobene Schätze auf ihre Entdeckung und allerorts wehte ehrfurchtsvoll der Hauch von alten Grusel-Geschichten…wie alt mag ich damals wohl gewesen sein? Vielleicht so 10…11…12 Jahre?

„Erinnerungen verschönern das Leben, aber das Vergessen allein macht es erträglich“. Zitat: Honoré de Balzac (1799-1850) französischer Schriftsteller.

ANMERKUNG ZU MEINEM BLOG-TEXT: Die feine Kombination von Gedanken und Bildern ist hier im Blog nicht einfach… Ich finde, Worte und Bilder kommunizieren gemeinsam viel stärker. Manche bekannten oder unbekannten Zitate, Spruchweisheiten und kurze Gedichte „umrahmen“ daher meine Gedanken in diesem Blog.

5.) Wie im Märchen –

„Früher, da habe ich mit Elfen und Feen gespielt, konnte zaubern und auf Besen fliegen. Früher hat mich jeden Abend der kleine Vampir besucht und der Wunderwald hat seine Pforten nur für mich alleine geöffnet. Ich hab‘ sogar mal die Welt gerettet. Ob ich schon einmal Spiderman war? Natürlich, schon tausende Male… Nur jetzt bin ich erwachsen und den Wunderwald können nur Kinder betreten. Ich wünschte, ich wäre wieder so: Wieder ein Kind“. Zitat: Autor unbekannt.

HEX…HEX…Abra kadabra – drei mal schwarzer Kater…Was hat eigentlich eine schwarzgekleidete Hexe oder Zauberin bei den himmlischen Heerscharen zu sagen? Überraschenderweise mehr als man so glaubt!

Sprichwörtlich geworden sind uns allen ja auch „einige Sätze aus Grimms Märchen-Sammlungen“. Das wahrscheinlich bekannteste ist die Frage: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Auch den Spruch: »Ach wie gut, dass niemand, weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß«, kennen die meisten von uns. Bei anderen Sprüchen denkt man: Die kenne ich doch … aber aus welchem Märchen war das verflixt noch mal? (Zitat: maerchenatlas.de)

Fantasie muss grenzenlos sein. Denn gezähmt – wäre sie gar keine Fantasie.

Märchen müssen einfach erzählt oder vorgelesen werden…

6.) Märchen, Sagen, Legenden und Fabeln

Diese unterscheiden sich doch ganz erheblich in einigen sehr wichtigen Punkten: Während in einer „Fabel“ meist nur Tiere vorkommen, sind bei den „Märchen“ und den „Sagen“ oft ganz „besondere“ Menschen die Hauptpersonen. Man muss die geheime Botschaft des Märchens entschlüsseln können. Bei manchen steht eine deutliche „Moral-Geschichte“ am Ende, welche die Menschen zum intensiven Nachdenken über das eigene Handeln anregen soll.

„Märchen entspannen und heilen mit Worten. Sie können ein Schlüssel zu verborgenen

Seelenbildern sein. Man wird wieder aus Himmel und Sternen Bilder machen und die

Spinnweben alter Märchen auf offene Wunden legen“. Zitat: © Christian Morgenstern (1871-1914)

deutscher Dichter.

Es ist vielleicht für uns die beste Botschaft aller Märchen: Dass es wirklich nichts Traurigeres gibt, als keinen Sinn mehr in seiner Existenz zu finden – und es für uns Menschen nichts „Tröstlicheres“ gibt, als die Tatsache, dass jeder eine ganz wichtige Aufgabe hat in diesem Abenteuer, welches „Leben“ heißt und welches uns manchmal aber auch wie ein wunderbares Märchen vorkommt. (Zitat: © Welt.de)

DIE GUTE FEE IM MÄRCHEN und ihre lieben Elfenkinder…

„Märchen-Sage-Legenden-Fabel“ ??? WAS IST EIGENTLICH WAS? Es werden von mir heute keine Märchen erzählt, sondern – für manchen vielleicht doch ganz neu – wird hier im Blog – Überraschendes, Begriffliches, diverse Unterschiede und Zusammenhänge aus einem „sagenhaften“ Umfeld erklärt, welches vielleicht bei manchen heute schon fast ganz in Vergessenheit geraten ist…

Bitte, bitte…erzähl`einmal…

„Märchen erzählen, so wie wir sie lieben,

Geschichten von Zauber und Kreaturen, die fliegen.

Von Riesen und Drachen, Menschenfressern und Elfen.

Von grausamen Mächten und guten Feen, die helfen.

Da gibt es Romantik, Gefahr und das Schmieden von Plänen, es gibt die Guten und die Bösen und die dazwischen bring dich eher zum Gähnen. Ein Märchen beinhaltet auch immer ein echtes Körnchen Wahrheit. Die Qual, Entscheidungen zu fällen mit der nötigen Klarheit“. (Zitat: © aus „Ella – Verflixt und Zauberhaft“)

Eine Erzählung ist eine Form der Darstellung. Man versteht darunter die Wiedergabe eines Geschehens in mündlicher oder schriftlicher Form. All diese Geschichten mit unterschiedlicher Provenienz (Herkunft, Quelle, Grundlage) sind „Märchen, Sagen, Legenden, Fabeln“ – die unterschiedlicher diesbezüglich nicht sein könnten. Wir kennen viele dieser Erzählungen aus unserer Kindheit…von unseren Müttern, Großmüttern… oder schönen alten Märchenbüchern.

7.) Wie wohl diese Geschichten alle entstanden sind?

Von den doch sehr unterschiedlichen Definitionen (Begrifflichkeiten) möchte ich nun berichten: Es bleibt immer spannend im „Märchenland“… mit unseren alten, liebgewonnenen Märchen-Sagen-Legenden und Fabeln… Aber wo liegt hier eigentlich zwischen den vier spannenden Geschichts-Arten der eigentliche Unterschied? Darüber wird nun – auch Historisches – berichtet…

„Aber Großmutter, was hast du für große Augen? … damit ich dich besser sehen kann!… „ fragt Rotkäppchen…

8.) Definition „Märchen“

Wie lange gibt es schon Märchen? Das frühe sumerische Gilgamesch-Epos, das vermutlich im 12. Jahrhundert vor Christus in Mesopotamien entstand und als älteste literarische Dichtung der Welt gilt, weist in vielen Passagen märchenhafte Formen auf.

- Was ist eigentlich genau überhaupt ein „Märchen“ ?

- Märchen sind fantasievolle und frei erfundene Geschichten. Lange vor der Zeit des Buchdrucks sind sie durch Weitererzählung entstanden und wurden später von Schriftstellern (z.B. Gebrüder Grimm) gesammelt und aufgeschrieben, während die eigentlichen Verfasser meist unbekannt geblieben sind.

- Der Name leitet sich als Diminutiv (= grammatische Verkleinerungsform eines Substantivs) vom mittelhochdeutschen „mære“ = Kunde, Bericht, Nachricht) ab. Die Tradition des Märchenerzählens kann sehr weit zurückverfolgt werden.

- Tatsächlich wurden Märchen ursprünglich nicht für Kinder, sondern zur Unterhaltung Erwachsener erzählt. Sie entstanden früher bei häuslichen Arbeiten oder an Winterabenden, im Orient auch in Cafés und auf öffentlichen Plätzen.

- Bei den Volksmärchen besteht die Vorliebe für den recht einfachen Umriss, einen bildhaft, anschaulichen Stil und eine zielgerichtete Handlungsstruktur – die vor allem für ein leichtes Verständnis sorgt.

- So fanden sich Märchen schon früh auf ägyptischen „papyri“ niedergeschrieben und diese Geschichten fanden sich auch schon bei Platon (*427 v. Chr./ † 348 v. Chr.), dem griechischen Philosophen, der fast 90 Jahre alt wurde. Die schriftliche Tradition reicht somit weit über dreitausend Jahre zurück.

- Nun kurz zur „Historie“ in der „Neuzeit“ : In der „Geschichts-Wissenschaft“ wird als Beginn der Neuzeit die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert angesetzt:

- Die ersten Märchensammlungen auf unserem Kontinent wurden wohl in Italien veröffentlicht. Bereits im Jahre 1550 erschien in Venedig das erste geschriebene Märchenbuch „Tredici piacevoli notti“ von Giovanni Francesco „Straparola“ (*1480-/ +1558). Er war schon damals ein bekannter italienischer Märchen-Sammler.

„Die sechs Schwäne…“ Ein Märchen der Brüder Grimm (aus dem Jahre 1812) :

„…Es jagte einmal ein König in einem großen Wald und jagte einem Wild so eifrig nach, dass ihm niemand von seinen Leuten folgen konnte. Als der Abend herankam, hielt er still und blickte um sich, da sah er, dass er sich verirrt hatte. Er suchte einen Ausgang, konnte aber keinen finden…“ Es ist der Anfang eines sehr schönen, alten Märchens…das sich lohnt, einmal wieder zu lesen.Anm.: Das Buch über „Die sechs Schwäne“ ist ein spannendes Grimms-Märchen: „Eine kluge Prinzessin schafft das scheinbar Unmögliche: Sie erlöst ihre in Schwäne verzauberten Brüder. Dafür musste sie sechs Hemden aus Sternblumen nähen und durfte viele Jahre weder sprechen noch lachen….“

„Die sechs Schwäne“ heißt auch ein deutscher Fernsehfilm von Karola Hattop aus dem Jahr 2012 frei nach dem gleichnamigen Märchen inszeniert…

»Als ich noch Märchen gelesen habe, dachte ich – solche Dinge könnten niemals passieren, und hier bin ich nun und lebe mein eigenes.« Lewis Carroll (1832 – 1898) er hieß eigentlich Charles Dodgson und war ein britischer Schriftsteller des viktorianischen Zeitalters.

Historisches

Wann gab es das erste Märchen? Über Jahrhunderte hinweg wurden Märchen nur mündlich überliefert. Eine erste gedruckte Sammlung wurde in Italien – wie oben erwähnt – im Jahr 1550 von Giovanni Francesco „Straparola“ veröffentlicht. Doch war dieses Buch zunächst erst noch nur für Erwachsene gedacht. Erste gesammelte Erzählungen für Kinder folgten erst später in den Jahren 1697 und 1704 in Paris. Das 18. Jahrhundert wandte sich zunächst vom Volksmärchen ab. Die damalige sog. „Aufklärung“ erklärte Märchen sofort zum „Aberglauben“ und so wurden diese einfach eher abfällig „Ammenmärchen“ genannt.

- Etwas früher – bereits anno 1634/36 erschien in Italien das zweiteilige weltberühmte „Pentamerone“ von Giambattista Basile (*1575–/+1632), der ein bekannter italienischer Märchen-Erzähler war. Beide Bücher waren damals nur für „Erwachsene“ gedacht. Die älteste gedruckte Fassung des Märchens „Dornröschen“ findet sich ebenfalls im „Pentamerone„ von „Giambattista Basile“ (neapolitanisch: Pentamerone = Fünftagewerk‘).

- Da die erste Fassung des Märchens „Dornröschen“ schon 200 Jahre „vor“ den Gebrüdern Grimm (nämlich in Italien) zu datieren ist, ist es naheliegend, dass die Brüder Grimm später in ihren gesammelten Erzählungen auch durch andere Kulturkreise, die sie „durchforsteten“ – sehr stark durch eine frühere Fassung „beeinflusst“ wurden.

- Die erste Märchensammlung für „Kinder“ wurde im Jahre 1697 in Paris veröffentlicht von Charles Perrault (1628-1703). Er war ein französischer, angesehener Schriftsteller und hoher Beamter.

- Bekannt wurde dieser vor allem durch seine damals schon umfangreiche „Märchensammlung“: Les „Histoires ou Contes du temps passé, avec des moralitez“ (anno 1697) = die „Geschichten oder Märchen aus vergangener Zeit, mit anschließender Moral“ die später auch unter dem Titel „Contes de ma mère l’Oye„ herausgegeben wurden, also „Märchen meiner Mutter Gans“. Sie wurden veröffentlicht unter dem Namen seines Sohnes: „Perrault d’Armancour“.

- Charles Perrault orientierte sich auch an den bekannten italienischen Erzählern wie z.B. Giambattista Basile. Daher gibt es auch eine (!) französische Fassung von „Dornröschen“ sogar erweitert in zwei Bänden: „La belle au bois dormant“. Sie ist inhaltlich sehr ähnlich dem späteren Grimm`schen Pendant (!). (Quelle: Wikipedia)

DORNRÖSCHEN: Kinder-und Hausmärchen der Brüder Grimm von 1812.

Die ursprüngliche Heimat der Gebrüder Grimm ist die Stadt Hanau in Hessen. Den Großteil ihrer Jugend verbrachten sie in Steinau an der Straße. Aber sie lebten und wirkten auch in Göttingen und zuletzt in Berlin, wo sie auch gestorben sind.

- Woher aber hatten später die Brüder Wilhelm und Jacob Grimm all` die vielen Geschichten, die auch heute noch unsere Kinder begleiten? Sie ließen sich einfach die alten Märchen – wie seit jeher – erzählen, meist von Frauen aus der Oberschicht – die alte Märchen-Geschichten kannten.

- Die Apothekertochter Gretchen Wild und das Dienstmädchen Marie Müller waren damals nachweislich die ersten Erzählerinnen. Auch die Juristentöchter Jeanette, Marie und Amalie Hassenpflug lieferten ebenfalls Material. Da die drei jungen Frauen damals zum „literarischen Kränzchen“ der Grimms gehörten, konnten sie vor einer aufmerksamen Zuhörerschaft ihre Erzählungen zum Besten geben.

- Zu den wenigen Männern gehörte auch der Dragonerwachtmeister Friedrich Krause (1747–1828). Er war eine gute Quelle für Grimms Märchensammlung.

- Die Erstausgabe der Grimms Märchen erschien dann anno 1812.

Ja – Märchen sind oft gruselig… Dass die Helden die scheinbar ausweglosen Situationen oft mühelos und glücklich überstehen, wirkt beim Lesen selbst wie ein trostspendender Zauber. Letztendlich vermittelt dabei das Gute die wichtige Gewissheit, dass das Böse besiegt werden kann. Psychologen weisen darauf hin, dass Märchen gut für die Entwicklung von Kindern sind, weil häufig konkrete Entwicklungsherausforderungen direkt oder indirekt thematisiert werden. Der Held muss sich stellvertretend bewähren und oft schwierige Aufgaben meistern.

„Wenn du Märchenaugen hast, ist die Welt voll Wunder.“ – Autor: Viktor Blüthgen (1844 – 1920) deutscher Dichter und Schriftsteller.

9.) „Märchen aus 1001 Nacht“ – vom „Hören-Sagen“…

Zum Beispiel ist Ali Baba eine Figur der 270. Geschichte aus der Geschichten-Sammlung „Tausend und eine Nacht“, die den Titel Ali Baba und die vierzig Räuber trägt. In der frühen arabischen Fassung von Tausendundeine Nacht war diese Geschichte noch nicht enthalten. Diese Fassung war erst in der europäischen Übersetzung durch den französischen Orientalisten Antoine Galland (1646-1715) enthalten. Galland gab an, die Geschichte im Jahre 1709 in Paris – von einem aus SYRIEN stammenden Märchenerzähler gehört zu haben.

- Bereits im Jahr 1704 kam es dann auch zur Übersetzung der vielen arabischen „Märchen aus 1001 Nacht“. Als erster war es wieder der sprachbegabte Orientalist Antoine Galland (1676-1715) sowie ebenfalls Charles Perrault (1628 -1703) aus Paris, der diese Übersetzung später weiter übernahm. Charles Perrault war ein französischer Schriftsteller und hoher Beamter. Er wurde vor allem durch seine Märchensammlung „Histoires ou Contes du temps passé“ berühmt. Es st eine Sammlung literarischer Märchen von Charles Perrault, die anno 1697 in Paris veröffentlicht wurde.

- In der Geschichte von „Kalif Storch“ – einem Märchen „Wilhelm Hauffs“ (1802-1827) – lautet das „Zauberwort“ zur Verwandlung „mutabor“ (lateinisch für „ich werde verwandelt werden“). Die Märchen von Wilhelm Hauff zählen zu den schönsten unseres Geschichtenschatzes: Kalif Storch, Zwerg Nase, Der kleine Muck, Das kalte Herz – sie entführen in ferne, oft orientalische Welten und schicksalhafte Verwicklungen.

- Anm.: Wilhelm Hauff lebte in Stuttgart und erkrankte damals an Typhus und starb bereits früh mit nur 25 Jahren am 18. November 1827 in Stuttgart.

Räuber heute… Nachfahren von Ali Baba? Ali Baba ist eine Figur der 270. Geschichte aus der Geschichten-Sammlung „Tausendundeine Nacht„, die den Titel Ali Baba und die vierzig Räuber trägt.

- Und in der Geschichte von Ali Baba und den vierzig Räubern lautet das „Zauberwort“: „Sesam-Öffne-Dich“. Hier rätseln die Sprachwissenschaftler heute noch immer und haben sich gefragt, ob hinter dem – für einen Zauberspruch allzu prosaischen – Pflanzennamen „SESAM“ nicht ursprünglich doch etwas ganz Anderes gesteckt hat:

- So ist man sich in der der Märchenforschung in diesem Fall auch nicht so ganz sicher, aber „Sesam“ heißt im arabischem „Sesamum“: Mit dem Wort ist möglicherweise die Pflanze „Sesamum indicum“ gemeint, deren Früchte beim Reifen sich sehr schnell öffnen.

- Auch sexistische Vorstellungen werden in manchen Quellen vermutet. Bei dieser Pflanze befinden sich also die begehrten Samen im Inneren der Fruchtkapsel. Die Sesampflanze könnte also für die „Räuberhöhle“ stehen, welche man öffnen möchte, um an die begehrten Samen, welche hier durch den Schatz dargestellt werden, zu kommen. (Quelle: Wikipedia)

„Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft, sich im Spiel in alles zu verwandeln, was immer sie sich wünschen“.

Zitat: © Jean Cocteau (1889-1963) bekannter französischer Schriftsteller

Volksmärchen

Im 18. Jahrhundert wandte man sich zunächst vom Volksmärchen ab.

In der sog. „Aufklärung“ – bei der die „Ratio“ (der Verstand/Vernunft) im Vordergrund stand – wurden MÄRCHEN verächtlich zum „törichten Aberglauben“ und „Ammenmärchen“ erklärt.

______________________________________________________________________________Später aber wurde erst durch die wissenschaftlich-systematische Erforschung des Unbewussten durch den Psychoanalytiker „Sigmund Freud“ (1856-1939) es möglich, eine neue hohe Deutungsebene für Träume und Märchen (psycho-analytische Märchendeutung) zu erschließen.

______________________________________________________________________________

Auch andere weltberühmte Dichter und Denker, wie z.B. „Johann Wolfgang von Goethe“ (1749-1832) beschäftigten sich damals gerne mit mystischen und *alchemistischen Schriften, die Goethe teils auch für seinen „Faust“ dann wiederverwendete.

Die ältesten bekannten Aufzeichnungen über die Alchemie, insbesondere die *Tabula Smaragdina, stammen aus dem alten Ägypten und dem hellenistischen Griechenland: *Alchemie = ist ein (bereits ab dem 1./2. Jahrhundert n.Chr.) uralter Zweig der Naturphilosophie und wurde im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts – von den sich langsam neu entwickelten „Naturwissenschaften“ – wie Chemie und der Pharmakologie – begrifflich deutlich abgetrennt.

Oft wird auch angenommen – dass die „Herstellung“ von Gold (Goldsynthese) das einzige Ziel der Alchemisten gewesen sei. Gold künstlich herzustellen ist ein uralter Traum der Menschheit. Versuche dafür wurden schon – wie erwähnt – in der Antike, beispielsweise im alten Ägypten, unternommen. (Spannendes Thema: Ausführlicheres nachzulesen bei Wikipedia)

Anm.: Tabula Smaragdina: Die älteste erhaltene Textversion findet sich in einem arabischen Manuskript des 6. Jahrhunderts. Im 12. Jahrhundert ins Lateinische übersetzt, wurde die Tabula im Mittelalter und später im Zeitalter der Renaissance von vielen Alchemisten kommentiert und rezipiert. (Wikipedia). DIE *TABULA ist einer der berühmtesten Texte alchemistischer und hermeneutischer Literatur. Anm.: Die Hermeneutik (= erklären/auslegen) ist die Theorie der Interpretation von Texten und des Verstehens.

DAS GOLDENE BUCH – Ein Mysterium des Steins der Weisen – Die Sage vom Stein der

Weisen war (in einem universalphilosophischen Sinn) ab dem Mittelalter weit verbreitet.

10.) Es war einmal…

Fantastische Geschichten, die damals – meist von Müttern /Großmüttern – weiter gegeben wurden, von Mund zu Mund, von Generation zu Generation, erzählten uns von wunderschönen Prinzessinnen und verzauberten Prinzen, von gütigen Feen und schrecklich bösen Stiefmüttern, von kauzigen Zwergen und fürchterlichen Riesen, von hungrigen Wölfen und gestiefelten Katern. Oft enden Märchen damit, dass das Gute extrem belohnt und das Böse extrem bestraft wird.

„Das Märchen hat denselben pädagogischen Wert wie das Spiel. Es bringt mit seinem Außergewöhnlichen und Wunderbaren der kindlichen Einbildungskraft eine ganz neue, bisher unbekannte Welt, die durch einen poetischen Zauber verklärt ist! “ – Zitat: © Hermann Kietz (1831- um 1900) deutscher Pädagoge. (Aphorismen.de)

„STERNTALER“

„Und wie das Mädchen so stand und rein gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel, und es waren lauter blanke Taler; und obgleich es sein einziges Hemdlein weggegeben, so hatte es nun ein neues an, und das war von aller feinstem Leinen. Da sammelte es sich die Taler hinein und es war reich für sein Lebtag.“ – Die Sterntaler – (Auszug aus „Brüder Grimms Märchen“).

Gefallen Euch Märchen? Dann sammelt Märchen in Eurem Sinn und gebt sie unbedingt weiter…

11.) Märchen-Erzähler

- Diese Geschichten entstanden in vergangenen Zeiten, in denen sich die Menschen noch abends nach dem Tagwerk in ihren heimeligen Stuben versammelten und die harte Heimarbeit währenddessen mit Singen, Spielen und dem Erzählen schaurig-schöner Geschichten verbanden. Meist ältere Menschen (Omas, Tanten, Onkel) erzählten diese spannend ausgeschmückten Geschichten an den dunklen Abenden ihren Familien z.B. am – die Stube erhellenden – lodernden Herdfeuer, das die Familie wärmte.

___________________________________________________________________________ - Es gab damals auf den Märkten aber schon früh auch schon professionelle „Märchenerzähler“: Diese wanderten von Ort zu Ort und zogen die Menschen mit ihren spannenden Erzählungen in den Bann. Ursprünglich waren diese Geschichten auch gar nicht für Kinder bestimmt. Sie dienten eigentlich zunächst nur der diskreten „Unterhaltung von Erwachsenen“. Kinder hatten damals noch keinen Zutritt.

In Mitteleuropa ging das Berufsbild des Geschichten- Erzählers wohl aus der Szene der mittelalterlichen Minnesänger, Troubadoure und Hofnarren hervor.

Märchen haben immer ein glückliches Ende und meistens

auch eine Moral. Das Böse wird immer bestraft und das Gute gewinnt.

Die Gebrüder Grimm – und „ihre“ Volksmärchen und Kunstmärchen –

An dem bekannten „Märchenhaus“ in Kassel ist eine alte Inschrift angebracht, auf der zu lesen steht, dass in diesem Hause einst die Brüder Jacob (1785-1863) und der jüngere Wilhelm Grimm (1786-1859) ihre Kinder- und Hausmärchen geschrieben hätten. Das Wort „geschrieben“ wird manchem aufgefallen sein: Märchen und Sagen sind von den beiden Brüdern, wie aber auch von anderen Dichtern, „literarisch geschaffen“ (!) worden… so heißt es.

Es gibt heute immer noch das bekannte Deutsche Märchen-Sagenmuseum in Bad Oeynhausen – dieses wurde 1973 dort in einer der schönsten Villen am Kurpark eröffnet… es ist unbedingt ein Besuch wert…

Die Märchen der Brüder Grimm sind heute noch, wenn man einmal Luthers „Übersetzung der Bibel“ den Vorzug lässt, vielleicht das am meisten gelesene Buch im deutschen Sprachgebiet aller Erdteile. (Wikisource.org)

- GRIMMS MÄRCHEN – DIE HERKUNFT? Die frühe Behauptung, dass die meisten Märchen der Brüder Grimm direkt auf uralte Erzählungen aus dem Volk zurückgehen, bleibt heutzutage unhaltbar. Heute wissen wir, dass die Grimms gar keine „Volksmärchen“ im Volk gesammelt haben, sondern dass die Märchen vor allem in gebildeten Schichten von jungen Frauen gegenseitig erzählt wurden und sich oftmals bereits aus früheren französischen Quellen speisten… Ab dem Jahre 1806 hatten bereits die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm mit dem Sammeln der alten Märchen in diesen Quellen in der Oberschicht begonnen. (Wikipedia).

Das Märchen: Die traurige Prinzessin… Es war einmal…vor langer, langer Zeit, da lebte eine Prinzessin gemeinsam mit ihren Eltern in einem großen Schloss…

SIEHE: Märchenbasarhttp://maerchenbasar.de › kindermaerchen › 927-die-t…

Während eines Besuchs der Gebrüder Grimm in Kassel im Frühjahr anno 1812 regte der bekannte Dichter, Schriftsteller, Dramatiker und Liederdichter Achim von Arnim (1781-1831) (eigentlich Karl Joachim Friedrich Ludwig) die öffentliche Publikation der Märchen an und bat `*Jacob Grimm – einen geeigneten Verleger zu suchen. Die Bücher (Werke in sechs Bänden) kann man heute bei suhrkamp.de bestellen. Herr von Arnim war damals ein deutscher Schriftsteller. Er gehörte zu den führenden Köpfen der Kulturepoche der Romantik. Neben Clemens Brentano und Joseph von Eichendorff gilt er heute noch als ein wichtiger Vertreter der Heidelberger Romantik.

- Die Märchen und die Sagen sind in Wahrheit von den Grimm-Brüdern, wie auch von anderen Dichtern, ausschließlich literarisch geschaffen worden. Die Grimm-Brüder haben – auf Grund der Erfahrungen, die sie z.B. an den „Liedern des Knaben-Wunderhorns“ gemacht hatten – der Überlieferung der Märchen, die ihnen roh und ungelenk vorkamen, dichterisch die entsprechende Form gegeben, die sie für die Kunstform des Märchens hielten. (Wikisource)

- Die Gebrüder Grimm: Jacob Grimm (*1785-/+1863) der Ältere – war ein deutscher Sprach- und Literaturwissenschaftler. Er gilt als Begründer der deutschen Philologie und Altertumswissenschaft. Sein Lebenslauf und Werk ist eng mit dem seines – um ein Jahr jüngeren – Bruders Wilhelm Grimm (*1786-/+1859) verbunden.

Anm.:* Jacob Grimm, ein bekannter dt. Sprach- und Literaturwissenschaftler, gilt als Begründer der deutschen Philologie und Altertumswissenschaft; Veröffentlichungen entstanden gemeinsam mit seinem Bruder Wilhelm Grimm als „Gebrüder Grimm“ (z.B. das Buch „Kinder- und Hausmärchen“). Beide waren auch politisch aktiv und traten auch für ihre Ideale in öffentlichen Reden und Artikeln ein.

„Es geht durch die Märchendichtung innerlich dieselbe Reinheit, um derentwillen uns Kinder so wunderbar und selig erscheinen. Kindermärchen sollen erzählt werden, damit in ihrem hellen und reinen Lichte die ersten Gedanken und Kräfte des Herzens aufwachen und wachsen.“ – Zitat von Jacob Grimm

Immer wieder empfehlenswert sind für ältere Kinder Märchenromane

z.B. von Astrid Lindgren, Michael Ende und Joanne K. Rowling.

Das Märchen und Märchenerzählen gehören heutzutage zum Kulturgut. Sogar von höchster Stelle wird das so gesehen: Die UNESCO hatte – seit Ende 2016 – auch für Deutschland das Märchenerzählen in die Liste immaterieller Kulturgüter aufgenommen. Märchen sind einfach „zeitlos“. Egal wie alt sie sind, durch das Erzählen landen sie immer in der Gegenwart…

Das Märchen an sich – ist eine faszinierende „Prosaerzählung“, die wunderbare, unglaubliche, manchmal aber auch gruselige Begebenheiten zum Gegenstand hat.

- In der Literatur wird jedoch zwischen den Volks- und den Kunstmärchen unterschieden. Während „Kunstmärchen“ von einem „namentlich bekannten Autor“ ausgedacht und aufgeschrieben wurden, lässt sich bei den vielen „Volksmärchen“ kein bestimmter Urheber feststellen.

- „Volksmärchen“ wurden früh – zunächst über große Zeiträume hinweg – immer nur mündlich und wohl oft auch immer wieder neu „ausgeschmückt“ überliefert.

- Wie oben schon kurz erwähnt, waren die Gebrüder „Grimm“ waren wohl die ersten, die den wahren Wert des Volksmärchens erkannten. Es waren also: Jacob Grimm und Wilhelm Grimm: Die Brüder Grimm nannten sich selbst „Sprachwissenschaftler und Volkskundler“.

- Die Brüder begannen ab dem Jahre 1806 mit der Sammlung der Kinder- und Hausmärchen. Sie stammten aus ihrem Bekanntenkreis und aus literarischen Werken.

Die Autoren der Volks-Märchen sind meist unbekannt. Sie wurden mündlich überliefert. Z.B. war die „Marburger Märchenfrau“ Elisabeth Schellenberg (*1746) eine gute Quelle. Die Brüder Grimm sammelten die Märchen und schrieben sie auf. Sie hatten mit vielen Leuten gesprochen und sich die Märchen erzählen lassen. Dann haben sie diese Märchen aufgeschrieben und auch etwas überarbeitet.

- Zum Beispiel hatten beide Grimms viele gemeinsame Veröffentlichungen all ihrer Aufzeichnungen der heute weltberühmten „Kinder- und Hausmärchen“ und dem „Deutschen Wörterbuch“ selbst verlegt. Die Brüder Grimm zählen heute zu den „Gründungsvätern“ der Germanistik.

- Die „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm gelten als das – neben der Luther-Bibel – bekannteste, am weitesten verbreitete und am meisten übersetzte Buch deutscher Sprache.

- So wollten die Brüder Grimm unter dem Einfluss der romantischen Bewegung die »Poesie des Volkes« aufsammeln und vor dem Vergessen retten; gleichzeitig verstanden sie ihre Märchen aber auch als »Erziehungsbuch«. (Quelle: Wikipedia)

- Die Brüder Grimm waren – wie erwähnt – selbst gar keine richtigen Märchen-Erzähler oder Schriftsteller: Sie nannten sich die Sprachwissenschaftler und Volkskundler.

_____________________________________________________________________________________ - VITA: Die Brüder „sammelten“ schon vor über 200 Jahren (ab dem Jahr 1806) eifrig alles, was sie irgendwoher bekommen konnten, also von „überall“ her – viele Geschichten und „Märchen“ oft aus ihrem Bekanntenkreis ( vom „Hörensagen“), aber auch aus literarischen Zirkeln, sowohl vom In-oder auch Ausland.

- Und sie hielten all diese vielen Geschichten in ihren Büchern „Kinder- und Hausmärchen“ schriftlich fest. Es gab immer wieder neuere, erweiterte, (insgesamt sieben! ) Auflagen bis hin zum Jahre 1857…

- Kurz darauf starb Wilhelm Grimm (1786-1859): Er verstarb in Berlin an einer Blutvergiftung.

- Sein Bruder Jacob Grimm (1785-1863) überlebte ihn vier Jahre und starb an den Folgen eines Schlaganfalls. Beide Brüder wurden in Hanau geboren und in Berlin zu Grabe getragen. (Quelle: Wikipedia).

„GASTON“: Wie kannst du nur so was lesen, da sind doch gar keine schönen Bilder drin?‘

„BELLE“: ‚Naja, manch einer gebraucht eben seine Fantasie.‘

Zitat aus: „Die Schöne und das Biest“ (französisches Volksmärchen: „La belle et la bête“).

Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Zaubermittel, das ihr Kind stillsitzen und aufmerksam zuhören lässt, das gleichzeitig seine Fantasie beflügelt und seinen Sprachschatz erweitert, das es darüber hinaus auch noch befähigt, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren Gefühle zu teilen, das gleichzeitig auch

noch sein Vertrauen stärkt und es mit Mut und Zuversicht in die Zukunft schauen lässt.

MÄRCHEN:

„Dieses Superdoping für Kindergehirne gibt es. Es kostet nichts.

Im Gegenteil, wer es seinen Kindern schenkt, bekommt dafür sogar noch etwas zurück: Nähe, Vertrauen und ein Strahlen in den Augen des Kindes. Dieses unbezahlbare Zaubermittel sind die Märchen, die wir unseren Kindern erzählen oder vorlesen. Märchenstunden sind die höchste Form des Unterrichtens.“(Zitat: © Prof. Dr. Gerald Hüther (1951): Er war Leiter des Neurobiologischen Labors, intensive Forschungstätigkeit und zahlreiche Publikationen auf dem Gebiet der experimentellen Neurobiologie – Uni Göttingen. (Professor für Neurobiologe). Er ist Autor populärwissenschaftlicher Schriften.

Man muss Märchen unbedingt erzählen oder vorgelesen:

„Es war einmal“ oder „Und wenn sie nicht gestorben sind“ sind nur zwei von vielen Märchenformeln, welche die Kinder unbedingt hören wollen, wenn sie das Märchen kennen…

KINDER FOLGEN MIT NEUGIER INS MÄRCHENLAND

»Es geht durch die Märchendichtung innerlich dieselbe Reinheit, um derentwillen uns Kinder so wunderbar und selig erscheinen. Kindermärchen sollen erzählt werden, damit in ihrem hellen und reinen Lichte die ersten Gedanken und Kräfte des Herzens aufwachen und wachsen.« Zitat von Jacob Grimm (1785-1863) war – wie oben erwähnt – ein deutscher Jurist sowie Sprach- und Literaturwissenschaftler. Er gilt als Begründer der deutschen Philologie und Altertumswissenschaft (Wikipedia)

12.) Volksmärchen

- „Volksmärchen“: Diese sind hervorgegangen aus den vielen überlieferten Erzählungen des Volkes. Es gibt spannende, unterhaltsame, sich oft ähnelnde Prosa-Erzählungen von fantastisch-wundersamen Begebenheiten, „ohne zeitliche und räumliche“ Festlegung.

- Zum Beispiel immer mit dem gleichen Konsens: „Es war einmal…. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute…Bei den sieben Zwergen „hinter den 7 Bergen“ oder „vor einem großen Walde“: Hänsel und Gretel usw. Oft gibt es aber nur die „Personen“-Bezeichnung „Kind“ oder „Brüderchen und Schwesterchen“ oder „Mann“ oder „Frau“.

„Gemeinsam allen Märchen sind die Überreste eines in die älteste Zeit hinaufreichenden Glaubens, der sich in bildlicher Auffassung „übersinnlicher“ Dinge ausspricht. Dies „Mythische“ gleicht kleinen Stückchen eines zersprungenen Edelsteins, die auf dem von Gras und Blumen überwachsenen Boden zerstreut liegen und nur von dem schärfer blickenden Auge entdeckt werden“. Zitat: Wilhelm Grimm (anno 1856)

Quelle: Kulturgeschichte des mündlichen Erzählens: Kultur-und Hausmärchen: Anmerkungen zu KHM 1856, Bd. 3, S.409. (Dieser Beitrag wurde am 14. November 2011 von Urs in Betrachtungen, Märchen, Theorie, Weisheiten, Zitate, Verse veröffentlicht. Schlagworte: Brüder Grimm, Grimm Wilhelm. KHM (= „Kinder- und Hausmärchen“).

https://maerchen-emg.de/dozenten-erzaehler/uther-hans-joerg

Hans-Jörg Uther ist ein deutscher Literaturwissenschaftler und Erzählforscher.

- Grausam waren die frühen Märchen damals wirklich, bevor Walt Disney (*1901-/+1966) einige völlig umgeschrieben hatte, um die lieben „Kleinen“ nicht zu sehr zu verängstigen… Walt Disney war ein weltbekannter US-amerikanischer Trickfilmzeichner und Filmproduzent und eine der prägendsten und meist geehrten Persönlichkeiten der Filmbranche des 20. Jahrhunderts.

Ein Märchenschloss

13.) Kunst-Märchen

Kunstmärchen (in jüngerer Zeit auch: Moderne Märchen genannt) sind eine ganz spezielle Ausprägung der Literaturgattung des Märchens. Im Gegensatz zu den Volksmärchen ist die Urheberschaft von Kunstmärchen einem bestimmten Dichter oder Schriftsteller zuzuordnen.

Beispiel:

- Hans Christian Anders (1805-1875): Bekanntester Dichter und Schriftsteller Dänemarks. Berühmt wurde er durch seine zahlreichen Märchen. Jeder kennt das Märchen vom Däumelinchen, die sechs Schwäne oder die kleine Meerjungfrau.

DIE SCHNEEKÖNIGIN:

Das bereits 1844 veröffentlichte Kunst-Märchen handelt von einem kleinen Mädchen,

das seinen – von der bösen Schneekönigin entführten – Spielgefährten verzweifelt sucht:

Die Schneekönigin ist z.B. ein Kunstmärchen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen. (*1805-/+1875)

Weitere typische Märchen-Merkmale sind: Das plötzliche, dramatische Eingreifen „übernatürlicher Kräfte“ in das ganz normale tägliche Leben oder z.B.: Ein verzaubertes Spinnrad bei „Dornröschen“ beeinflusst hier z.B. völlig die ganze Handlung des Märchens.

„Alle Märchen sind von jener heimatlichen Welt, die irgendwo, überall und nirgends ist“. –

Zitat: © „Novalis“ – eigentlich Georg Philipp Friedrich von Hardenberg (1772-1801) – er war

ein deutscher Schriftsteller der Frühromantik und Philosoph.

In Kunstmärchen finden sich immer „jenseitige“ Helfer der Helden –

und es wird alles gut…

Kunstmärchen sind eine spezielle Ausprägung der Literaturgattung des Märchens. Im Gegensatz zu den Volksmärchen ist die Urheberschaft von Kunstmärchen einem bestimmten Dichter oder Schriftsteller zuzuordnen. Wikipedia

Ein berühmter irischer Dichter und Märchenerzähler war z.B. auch „Oscar Wilde“ (1854–1900). Er starb mit nur 46 Jahren an einer Meningitis und ist heute mit seinem Werk „unsterblich“ geworden durch seine „Kunstmärchen“ – dessen bekanntestes wohl „Das Gespenst von Canterville“ ist. Zu seiner Zeit war er aber vor allem eher als Dramatiker bekannt und erfolgreich.

- Für „Max Lüthi“ ( bekannter Schweizer Literatur-Wissenschaftler und Märcheninterpret des 20. Jahrhunderts) sind die typischsten Wesens- und Stilzüge des „Märchens“ die Folgenden:

- Es sind typisierte Figuren (meist Helden) ohne seelische Tiefe, die völlig in der Isolation leben.

- Es gibt auch immer „jenseitige“ Helfer der Helden: Das „Diesseits und das Jenseits“ stehen ganz selbstverständlich mit den Helden immer in engem Kontakt.

- Beispiel: Das „Einhorn“ hat unglücklicherweise ein Horn in einen Baumstamm eingeklemmt und das tapfere Schneiderlein steht daneben und hilft ihm:

- Ein typischer Märchenheld ist hier dieses „tapfere Schneiderlein“ und die „Königliche Hochzeit“ findet dann auch sein typisches Ende: „Der Held bekommt endlich seine geliebte Prinzessin“. Und alle lebten glücklich und zufrieden bis an ihr seliges Ende…

- Ein tiefes, erleichterndes Seufzen ging schon damals durch die „Kinderseele“: Alles wird gut...

„Tiefere Bedeutung liegt mehr in den Märchen meiner Kinderjahre als in der Wahrheit, die das Leben lehrt“. Zitat:

© Friedrich von Schiller (1759-1805) war einer der bedeutendsten deutschen Dramatiker, Lyriker und Essayisten, sowie Arzt, Dichter, Philosoph und Historiker.

14.) Kinder-und Hausmärchen – die gesammelten Werke

Die Sammlung „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm umfasst neben den Märchen aber auch anderes „mündliches“ Erzählgut, wie zum Beispiel: „Sagen, Legenden oder Fabeln“. Die Brüder Grimm lebten in der Epoche der Romantik und waren ja selbst – wie erwähnt – nicht die Autoren der Märchen, sondern vor allem die unermütlichen Sammler und Herausgeber dieser überlieferten Geschichten, die sie genau aufschrieben.

_______________________________________________________________________________

Laut „André Jolles“ (1874-1946), ein niederländisch-deutscher Literatur- und Sprachwissenschaftler, handelt es sich bei den Grundtypen dieser sprachlichen Gestaltung (Märchen, Mythos, Sage, Legende, Witz, Rätsel und so weiter) um die sogenannten „Einfachen Formen“. Charakteristisch für diese sind unter anderem „simple“ Erzähl-Geschichten und Grundmotive, die ein Jeder verstanden hat, sowie ein recht schlichter Sprachduktus, den damals vor allem auch jeder ohne besondere Schulbildung – beim Vorlesen – begriff.

- Unsere alten „Märchen“ sind heute eine bedeutsame und sehr alte Textgattung in der mündlichen Überlieferung und traten schon immer in allen Kulturkreisen auf unserer Erde auf.

Die Gebrüder Grimm lebten in der Epoche der Romantik (ca. 1795–1848), wo man sich unter anderem sehr intensiv mit Märchen, Sagen und Volksliedern beschäftigte. Da sich Wilhelm und Jacob für volkskundliche Themen interessierten, wurden sie von Clemens Brentano (einem bekannten Schriftsteller der Romantik) gebeten, Beiträge zu seiner Volksliedsammlung „Des Knaben Wunderhorn“ zu liefern. Von da an sammelten die Brüder Grimm Märchen und deutsche Heldensagen und veröffentlichten zwischen 1812 und 1858 ihre Sammlungen.

Es gibt Momente, da kannst Du sie sehen: Die Zeichen der Zwerge, der Elfen und Feen. „Schließe die Augen: Du erkennst ihre Spuren in mondheller Nacht, vernimmst das Geflüster der Faunen, beobachtest sprachlos vor Staunen das Einhorn und hörst wie die Norne lacht …„

Die Nordische Mythologie:

- DIE DREI NORNEN sind germanische Schicksalsgöttinnen mit den Namen URD, VERNANDI und SCULT, die alle Schicksalsfäden spinnen. Sie erscheinen als Schicksalswesen in der Dreizahl… es sind diese drei Schwestern, die das Schicksal der Welt, der Götter und der Menschen bestimmen und voraussagen können. Ihrem Spruch kann niemand entgehen…

- Da nun das Schicksal der Menschen gut oder schlecht sein konnte – so entschied der nordische Volksglaube zwischen guten und bösen Nornen… „Gute Nornen aus vornehmem Geschlecht bescheren gutes Leben; wen aber Unglück heimsucht, der verdankt das den bösen Nornen.“ Die drei Nornen haben ihre Verwandtschaft auch in anderen Mythologien des klassischen Altertums…

- In der der EDDA (= Quelle für die nordische Mythologie aus dem 13. Jahrhundert) spricht man z.B. von drei Klassen von Nornen – von denen die eine – von den ASEN (=Göttergeschlecht der nordischen Mythologie), die andere von den ELFEN und die dritte von den ZWERGEN abstammt: Die Nornen (altnordisch nornir) sind in der nordischen Mythologie schicksalsbestimmende weibliche Wesen, von denen einige von den Göttern des Olymp, andere jedoch von Zwergen oder Elfen abstammen sollen. Die drei Nornen spinnen besonders in den Rauhnächten die Fäden des Schicksals. (Wikipedia)

- Als Rauhnächte werden die 12 Nächte zwischen Weihnachten und dem Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar bezeichnet. Zu den wichtigsten Rauhnächten zählen die Nächte von Weihnachten, Silvester und vor dem Dreikönigstag.

- Über die Jahrhunderte haben sich viele unterschiedliche Bräuche und Geschichten rund um diese besondere Zeit des Jahres entwickelt: So sollte man Kerzen im Haus und diese an Fenstern bei Dunkelheit aufstellen, um böse Geister zu vertreiben oder zu Silvester richtig viel Lärm (Böller!) machen, um diese bösen Geister ebenfalls zu verjagen. So hat sich dieser alte Brauch bis heute erhalten…

Die Edda: Götter- und Heldensagen

Die „Edda“, eine Sammlung von Götter- und Heldenliedern, ist auch bei uns durch die inhaltlichen Bezüge zum Nibelungen-Stoff bekannt. Wahrscheinlich handelt es sich einfach um die nordische Übersetzung des lateinischen Worts editio = EDDA. Die Edda ist die entscheidende Quelle für die nordische Mythologie aus dem 13. Jahrhundert. Die Texte erzählen unter anderem von Allvater Odin, dem Donnergott Thor und dem listigen Gott Loki.

Als Edda werden zwei verschiedene – in altisländischer Sprache verfasste – literarische Werke bezeichnet. Beide wurden im 13. Jahrhundert im christianisierten Island niedergeschrieben und behandeln skandinavische Götter- und Heldensagen. Die erste uns bekannte Niederschrift, der sogenannte Codex Regius, stammt aus dem Jahr 1271. Sie enthält 16 Götter- und 24 Heldenlieder der Wikinger. Lieder-Edda und Snorra-Edda bilden zusammen unsere wichtigste Quelle für die altnordische Mythologie.

Der weibliche Name Edda bedeutet jedoch übersetzt „die Kämpferin“, „die ihr Gut Schützende“ und „die mit edlem Besitz“. (Wikipedia)

Unsere über alles geliebten alten Märchen und Geschichten erzählen uns: „Es war einmal…“

- Märchen haben meist aber auch eine ganz bestimmte, feste Erzähl-Form: Also am Anfang steht: „Es war einmal“, am Ende liest man dann irgendetwas Moralisches, und „wenn sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute“.

- Märchen sind auch „keine“ Kurzgeschichten, denn Kurzgeschichten erzählen sehr oft nur eine einzige Episode mit einem überraschenden Ende, während Märchen ja meist ein ganzes dickes Buch füllen können.

- „Kurzgeschichten“ dagegen sagen keinesfalls etwas aus über das „Genre“ („Genre“ = französisch: „Gattung“: Es ist ein Begriff der Kunstwissenschaften, wie der Literatur oder Malerei als Beispiel).

Anm.: Kurzgeschichten können auch z. B. ein Thriller, Fantasy, SciFi, eine Komödie oder Tragödie sein. Die Geschichte ist halt nur kurz = eine Kurzgeschichte. Genauere Abgrenzungen und Unterschiede zwischen Märchen und anderen „Einfach-Erzähl-Formen“ (Sage, Legende und Fabel) werden nun im Folgenden beschrieben.

15.) Märchen – das Zaubermittel?

Stelle man sich einmal vor, es gäbe ein Zaubermittel, das ein Kind stillsitzen und aufmerksam zuhören lässt, das gleichzeitig seine Fantasie beflügelt, das es darüber hinaus auch noch befähigt, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren Gefühle zu teilen, das gleichzeitig auch noch sein Vertrauen stärkt und es mit Mut und Zuversicht in die Zukunft schauen lässt…

Dieses „Superdoping“ für Kindergehirne gibt es. Es kostet nichts, rein gar nichts… im Gegenteil, wer es seinen Kindern schenkt, bekommt dafür sogar noch etwas zurück: Nähe, Vertrauen und ein Strahlen in den Augen des Kindes. Dieses unbezahlbare Zaubermittel sind unsere guten, alten Märchen, die wir unseren Kindern erzählen oder vorlesen.

16.) Definition „Sage“:

Eine Sage ist, dem Märchen und der Legende ähnlich, eine zunächst auf mündlicher Überlieferung basierende, kurze Erzählung von fantastischen, die Wirklichkeit übersteigenden Ereignissen. Da diese mit realen Begebenheiten, Personen- und Ortsangaben verbunden werden, entsteht der Eindruck eines Wahrheitsberichts. (Wikipedia)

- Sagen sind ebenso anonym und wurden eben nur gesagt – d.h. mündlich überliefert.

- Während im Märchen „Diesseitiges und Jenseitiges“ selbstverständlich miteinander verkehrt, wird – in der Sage – die „Dies- und die Jenseitige Welt“ völlig getrennt, denn im Gegensatz zum Märchen haben die „Sagen“ einen „höheren Realitätsanspruch“, welcher unter anderem oft durch die ganz „genaue Lokalisierung der Geschehnisse und Datierung“ erreicht werden sollte.

- Im klassischen Märchen fehlen – im Gegensatz zur Sage – solche genauen lokalen, geographischen und historisch datierten Bezüge völlig.

Die Sage: Man sagt…dass dort vielleicht… also man vermutet es wohl…aber nichts Genaues weiß man wohl doch nicht…

Die „Sagen“ wurden also immer nur mündlich überliefert: Sie enthalten in der Regel einen „wahren Kern“, sie gehen also auf echte, wahre Begebenheiten zurück und versuchen deren Ursache und Ablauf zu erklären. So geben Sagen beispielsweise für (zu damaligen Zeiten) „unerklärbare Naturphänomene“ irgendwelche Erklärungsversuche, auch wenn diese oft frei erfunden wurden! Unsere „Sagen“ spiegeln also auch – den jeweiligen Stand „volkstümlicher Glaubensvorstellungen“ wieder und besitzen daher auch einen „hohen Aussagewert“ in religions- und sozialgeschichtlicher Hinsicht.

- Es gibt bei den Sagen aber doch auch recht häufig auch echte „reale historische Bezüge“ bei diesen (zunächst nur auf mündlicher Überlieferung basierenden, kurzen) Sagen-Erzählungen von unglaublich fantastischen, die Wirklichkeit völlig übersteigenden Ereignissen.

- Da diese tatsächlich mit realen Begebenheiten, Personen- und Ortsangaben verbunden werden konnten, entsteht der feste Eindruck eines Wahrheitsberichts. Themen und Motive wurden häufig auch von anderen Völkern und Kulturen übernommen (sog. Wandersagen) und oftmals auch mit den ganz eigenen landschaftlichen und zeitbedingten Eigentümlichkeiten und Anspielungen im Volk vermischt.

Sagenhafte Märchen?

- Die ursprünglichen Verfasser von „Sagen“ sind in der Regel meist unbekannt, es gibt aber immer ganz exakte Orts- und Zeitangaben (hoher Realitätsanspruch!).

- Man spricht auch von „Überlieferungen“, die bei ihren Wanderungen von Volk zu Volk durch das dichterische Vermögen des jeweiligen Volksgemüts auch später umgestaltet wurden. Märchen sind Prosa-Texte, die durch mündliche Überlieferungen von wundersamen Begebenheiten erzählen. Es gibt sie in allen Kulturkreisen.

- Teilweise kommt es sogar (mit dem Auftreten von „überirdischen“ Sagenwesen) zur völligen „Aufhebung von Natur- und Kausalgesetzen“. Es bleibt aber doch hier aber immer bei einer deutlichen Trennung von der dies- und der jenseitigen Welt.

Im Unterschied zur SAGE und LEGENDE sind Märchen dagegen immer frei erfunden und ihre Handlung ist weder zeitlich noch örtlich festgelegt.

Die Handlung oder der Inhalt wird oft bestimmt von „historisch-belegten“ Ereignissen, auf welchem die Sage beruhen soll und auch „ganz realen“ bekannten Schauplätzen. Personen werden oft auch „namentlich“ genannt, manchmal haben sie aber nur Bezeichnungen (eine Jungfrau, der Rattenfänger, der böse Zauberer, usw.).

- Allerdings ist die Abgrenzung vor allem zwischen „mythologischer“ Sage und einem „echten“ Märchen äußerst unscharf:

- Als Beispiel hierfür ist das ursprünglich wohl aus Italien stammende Märchen „Dornröschen“, das z.B. von Friedrich Panzer (1870-1953, deutscher Germanist) als märchenhaft ‚entschärfte‘ Fassung der Brünnhilden-Sage aus dem Umkreis der „Nibelungensage“ (anno 1200) angesehen wurde.

- Dabei könnte man die dort vorkommende „Waberlohe“ als zur „Rosenhecke“ verniedlicht und die „Nornen“ als zu Feen verharmlost ansehen.

Anm.: Friedrich Panzer trat konkret „in der Nachfolge der Gebrüder Grimm“ immer wieder für die Vermittlung von Sagen und Volksliedern als Quell des „Deutschtums“ in der kindlichen Seele ein. (Wikipedia)

Der mächtige Hagen von Tronje ist eine wichtige Figur in verschiedenen Werken der Nibelungensage und mit ihr verwandter Sagen. Im Nibelungenlied trägt er den Beinamen „von Tronje“. Er gilt als heldenhafter Kämpfer und unverbrüchlich treu (die „Nibelungentreue“). Das Hagendenkmal hier (siehe Bild) befindet sich an der Rheinpromenade in Worms und ist jederzeit frei zugänglich.

- Anmerkung: Die berühmte Nibelungensage ist eine im germanischen und skandinavischen Raum weitverbreitete Heldensage, die über Jahrhunderte in zahlreichen voneinander abweichenden Fassungen überliefert ist.

- Die Ursprünge dieser „Sage“ sollen sogar bis in das – so genannte – heroische Zeitalter (4. bis 6. Jh. n.Chr.) , der Völkerwanderung oder sogar bis „Platon“ und in die antike griechische Götterwelt zurückreichen.

- Die spannende griechische Mythologie ist bestens ausführlicher nachzulesen bei „Wikipedia“, da ich hier kein Experte bin.

Für die germanische Heldendichtung des Mittelalters kann als Bezugsperiode

die sogenannte Völkerwanderungszeit (375–568 n. Chr.) also etwa 4. bis 6. Jahrhundert –

ausgemacht werden.

Als sog. Heldenalter (heroisches Zeitalter) bezeichnet man eine Periode innerhalb der

Geschichte einer Nation oder eines Stammes, aus der sich die Sagen/Legenden

oder Mythen des jeweiligen Kollektivs speisen.

Diese dienen meist dazu, den sogenannten Ursprung einer solchen Gesellschaft

oder Gemeinschaft zu bestimmen, d. h. Identifikationen zu fördern und um den

jeweiligen historischen, gesellschaftlichen oder gemeinschaftlichen Verkehrs- und

Denkformen eine mythologische Legitimation zu ermöglichen… sagt Wikipedia.

Etwa in den Märchen „Die kleine Seejungfrau“ von Hans Christian Andersen wurden die feenartigen Wesen sowohl in ihrer Tragik als auch in ihrer Größe und Stärke deutlich geschrumpft. Diese Verniedlichungen zeigt sich auch in den typischen Märchenillustrationen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Als starke Frau tritt die Fee erst wieder in den „modernen“ Märchen und fantastischen Erzählungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf.

Der Rattenfänger von Hameln ist eine der bekanntesten deutschen Sagen: Der Sage nach ließ sich im Jahre 1284 zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte ein Obergewand aus feinem Tuch an und gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien…der Rest dieser „Sage“ wird nicht verraten und ist nachzulesen bei den Gebrüdern Grimm… 😉

Märchenerzähler machen aus Märchen und Geschichten ein oft bleibendes Erlebnis.

17.) Die „modernen“ Sagen unserer heutigen Zeit…

„Vom Hören-Sagen“

Auch heutzutage entstehen noch immer wieder neue „Sagen“: Sie üben auf uns eine besondere Faszination aus: Viele Ereignisse werden als wirklich „wahre Begebenheiten“ erzählt. Oft erfährt man solch eine Geschichte von einem Bekannten, der versichert, dass er erst neulich von einem anderen Bekannten sicher erfahren hat, was da tatsächlich passiert sei. Man sagt…das… Beim Weitererzählen werden natürlich Wahrheit und Erdichtetes immer stärker vermengt (wie bei der „Stillen-Post“).

Alle Sagen aber – haben meist „nicht religiöse“ Inhalte als Kern und können auch anekdotenhaft von Helden oder bekannten Persönlichkeiten unserer Zeit erzählen. Sie basieren also meist auf der höchst „interessanten“ und bereits bekannten Biografie einer Person.

18.) Definition „Legende“:

Der Begriff „Legende“ stammt aus dem Lateinischen (legenda) und lässt sich in etwa mit „das zu Lesende“ übersetzen:

- Als Legende wird ein erzählender Text bezeichnet, der mit den Begriffen „Märchen“, „Sage“, „Mythos“ und „Fabel“ verwandt ist. Die Legende betrifft in ihrer ursprünglichen Bedeutung meist ein religiöses Ereignis oder einen Tatsache-Bericht aus dem Leben und Wirken eines Heiligen.

- Dies wurde vor allem kirchlich an seinem Jahrestag der Bevölkerung erzählt, um bedeutsame religiöse Ereignisse (Wunder, Heilungen, Kämpfe etc.) kundzutun.

- Die „Helden“ sind meist Märtyrer, Ordens-Stifter, Heilige, Mönche oder Wunderheiler.

Warum feiert man am 11.11. St. Martin?

Es ist das namensgebende Fest des Heiligen Martin von Tours, der im Jahr 316 n.Chr. geboren wurde. Am 11. November wird der Grablegung Martins gedacht. Übrigens: Am Martinstag, dem 11.11. feiern die Protestanten nicht nur Sankt Martin, sondern auch Martin Luther, den geistigen Vater des Protestantismus.

- Bekannte „Legenden-Beispiele“ sind: Der heilige St. Martin (* 316 n. Chr. in Ungarn und † 397 n.Chr. in Frankreich). Er war nachweislich Bischof von Tours… oder auch der heilige Nikolaus: Er war Bischof von Myra aus Kleinasien (* 270 -/ † 343 n. Chr.) Über das Leben des „historischen“ Nikolaus gibt es nur wenige belegte Tatsachen. Er lebte wohl südwestlich von Antalya in Demre – der heutigen Türkei.

_________________________________________________________________________________

DIE VOLKSLEGENDE: Es gibt aber auch die „Volkslegende“, die mit der „Volkssage“ eng verwandt ist. Diese ist aber „nicht christlich“ motiviert, sondern handelt meist von berühmten Helden und bedeutsamen „Vorbildern“ für die Menschen. Die Volkslegenden haben meist einen wahren historischen Kern, wurden aber später dann als völlig übertriebene Darstellungen weitgehend „verklärt“...

„Die Legende macht den Helden. Und der Held macht die Geschichte. Um dich ranken sich Geschichten, die man erzählt und niederschreibt, bis zwischen Märchen und Legenden nur eine Wahrheit bleibt“. – Zitate aus „Elisabeth – Legende einer Heiligen“ .

19.) Der eigentlich wahre Kern…

- „Die Legende“ beinhaltet genauso wie die Sage ebenfalls einen „wahren Kern“. In ihr werden meist vorbildhafte Lebensgeschichten oder Geschehnisse von „Heiligen“ dargestellt. Diese „religiöse Dimension“ macht eine „Legende“ aus und grenzt diese somit zum Märchen ab. Wie die Sagen sind Legenden in der Regel mit einem bestimmten Ort verknüpft.

- Ein wesentlicher Unterschied zwischen Sagen und Legenden liegt in der engen Beziehung der „Legende“ zur literarischen Tradition und der Tatsache, dass es in den Erzählungen hauptsächlich um „überragende“, religiös-sittliche Persönlichkeiten und Heilige geht.

- „Legenden“ werden auch als kirchlich-religiöses „Gegenstück“ zur Sage bezeichnet. Die Unterschiede zum Märchen sind demnach unter anderem der historische Bezug, die realen Schauplätze sowie die namentlich benannten Personen. Der Unterschied zwischen Sage und Legende ist ansonsten eher gering.

Elisabeth – Die Legende einer Heiligen ist ein Musical über die heilige Elisabeth von Thüringen in zwei Akten.

- SPRACHLICH ERHEBLICHER BEDEUTUNGSWANDEL IM LAUFE DER ZEIT:

Der heute moderne Ausdruck „LEGENDÄR„ bedeutet dagegen: „Erstaunlich, unwahrscheinlich, unglaublich, sensationell“ z.B. die legendäre Selbstlosigkeit dieser Frau“ oder: „die nächste Party wird „legendär“. - Hier gibt es als Beispiel heute eine völlig andere Wort-Bedeutung: „Diese italienische Mode-Marke ist echt legendär“.

- Oder: „Die Abende können ja nicht immer legendär sein. Wenn jeder Abend legendär sei, wäre kein Abend mehr legendär!…

___________________________________________________________________________ - Das gleiche Phänomen des Bedeutungswandels findet sich übrigens auch bei dem Begriff: „Sagenumwoben“ oder „Sagenhaft“: Einst in vielen Sagen vorkommend und heute im übertragenen Sinne, eher gehoben – war „z.B. die sagenumwobene „Greta Garbo“ bekannt als geheimnisvoll, einfach legendär.

- Beispiele: Mit deinem „sagenhaften“ Gedächtnis...oder: man genießt den „sagenhaft“ schönen Sonnenaufgang. Oder: „Märchen sind „sagenhaft“ schön“…

- Mythische Synonyme sind: Sagenumrankt im Sinne von geheimnisvoll…(Wiktionary).

- DAS IST ALLES EINFACH GANZ “ SA-GEN-HAFT„ – Ähnliches findet man auch bei dem Begriff der „Fabel“.

„Das Märchen oder die Fabel haben mehr pädagogischen Wert als das Spiel. Es bringt mit seinem Außergewöhnlichen und Wunderbaren der kindlichen Einbildungskraft eine ganz neue, bisher unbekannte Welt, die durch einen poetischen Zauber verklärt ist“. – Zitat: © H. Kietz, deutscher Pädagoge des 18./19. Jh.

20.) Definition „Fabel“:

Die Fabel ( (lateinisch „fabula“: Geschichte, Erzählung) ist eine erdichtete – erfundene, lehrhafte, meist witzig – satirische Tiergeschichte und bezeichnet eine in Versform oder Prosa verfasste, kürzere Erzählung mit belehrender Absicht, in der vor allem Tiere, aber seltener auch Pflanzen und Dingliches oder fabelhafte Mischwesen menschliche Eigenschaften besitzen. Die Personifikation der Tiere diente dem Autor häufig als Schutz vor Bestrafung o. Ä., denn ER übt ja keine direkte Kritik, etwa an Zeitgenossen. (Wikipedia)

Die Fabel hält den Menschen einen Spiegel vor. Durch Eitelkeit oder das Wort eines Schmeichlers können wir z. B. „etwas verlieren“, das uns wichtig ist. Die Fabel will belehren und unterhalten (fabula docet et delectat).

„Die Fabel ist der Liebe Heimatwelt, gerne wohnt sie unter Feen, Talismanen, glaubt gern an Götter, weil sie einfach göttlich ist“. – Zitat: © Friedrich Schiller (1749-1805). Er gilt als einer der bedeutendsten deutschen Dramatiker, Lyriker und Essayisten.

21.) Und die Moral von der Geschicht`…

- Die Moral von einer „Fabel-Geschichte“ kann beispielsweise sein: „Hüte Dich vor Schmeichlern und oder sei nicht eitel“. So werden die menschlichen Eigenschaften oftmals satirisch aufgegriffen und dadurch verdeutlicht oder völlig übertrieben.

- „Fabeln“ sind sehr knappe, lehrhafte Erzählungen, in denen vorwiegend Tiere oder Pflanzen in einer bestimmten Situation so handeln, dass sofort eine Parallele zu menschlichen Verhaltensweisen deutlich wird. (z.B. bei Fabeln von „Jean de La Fontaine“).

- Die Lösung beinhaltet in der typischen Fabel ebenso eine belehrende Moral. Der dargestellte Einzelfall dient also als Beispiel, aus welchem eine allgemeingültige Regel, Moral oder Lebensweisheit abzuleiten ist.

- Häufig werden grundsätzliche Dinge angeprangert, wie „Gier, Neid, Unfairness oder Eitelkeit„ .

- Alle Tiere haben also hier oft „menschliche“ Charaktereigenschaften: So ist der Fuchs meist „gerissen und schlau“, der Rabe ist „eitel“, der Bär ist „gutmütig und freundlich“, wohingegen der Wolf der Inbegriff des „Bösen“ ist. Er lügt, betrügt, wirkt bedrohlich und dabei auch manchmal sehr listig.

- Fabeln sind übrigens meistens auch recht kurz und bestehen manchmal sogar nur aus wenigen Zeilen.

„DIE BREMER STADTMUSIKANTEN„

Es ist ein Volks-Märchen der Brüder Grimm,

das dem Literatur-Typ der „Fabel“ ganz verwandt ist.

22.) Fabel oder Märchen? Die Bremer Stadtmusikanten:

Die Bremer Stadtmusikanten ist der Titel eines Volksmärchens, das von den Brüdern Grimm anno 1819 in ihrer berühmten Sammlung „KINDER-UND HAUSMÄRCHEN“ („Grimms Märchen“) erstmals veröffentlicht wurde.

Die Bremer Stadtmusikanten sind ein weltberühmte Märchen der Brüder Grimm. In dem Volksmärchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ geht es um vier Tiere einem Esel, einem Hund, einer Katze und einem Hahn.

„Da aber ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen müssten, um die Räuber hinauszujagen und fanden endlich ein Mittel. Der Esel musste sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern, und endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf. Sowie das geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen alle zusammen an, ihre Musik zu machen: der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte.“ Zitat aus: „Die Bremer Stadtmusikanten„… Das Märchen, welches eigentlich eine FABEL ist…

Beliebte Fabeln sind als Beispiel auch: „Reineke Fuchs“ von Johann Wolfgang von Goethe, „Der Wolf und der Schäfer“ von Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), „Die Eichel und der Kürbis“ von Jean de La Fontaine (1621–1695), „Die zwei Ziegen“ von Albert Ludwig Grimm (1786-1872), „Vom Fuchs und Raben“ von Aesop (um 600 v. Chr.) .

Weitere bekannte „Fabeldichter“ waren:

Martin Luther (1483–1546), Hans Sachs (1494–1576), Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), Wolfdietrich Schnurre (1920–1989) und viele andere mehr…

Zauberstab, Zylinderhut,

Zaubergeister, helft jetzt gut...

23.) „Tier-Märchen“ oder „Tier-Fabeln“?

- Häufig werden „Tier-Märchen“ mit „Tier-Fabeln“ verwechselt, wobei die Fabel-Formen sich in zwei Merkmalen „deutlich“ unterscheiden:

- Tier-Fabeln verfügen in der Regel über einen „namentlich“ bekannten „Verfasser“ (z.B. Aesop, Lessing).

- Bei „Tier-Märchen“ sind sowohl Verfasser, Entstehungs-Zeit und -Ort unbekannt.

- Fabeln enthalten generell eine (meist sogar explizit im Text formulierte) gewisse „Moral“ und gehören somit zur didaktisch-reflexiven „Zweckdichtung“: Hier wird ein Übergang zwischen der alltäglichen Lebenswelt und den kindlichen Lernprozessen „bewusst“ geschaffen.

Fehlt diese bewusste Zweckausrichtung völlig, nähert sich die Fabel doch eher dem Märchen an.

(Quelle: WORTWUCHS | Literaturlexikon).

Guten Tag, mein Name ist Träumer, Ich sitze so schön auf meiner Schaukel und wünsche mir etwas Gesellschaft! „Schön sie kennen zu lernen, mein Name ist Realität. Tut mir leid, momentan habe ich keine Zeit, gehen sie doch mal zur Frau Illusion, sie hat sicherlich Lust auf eine Unterhaltung mit Ihnen.“ „Ach, das ist aber schade. Jedoch vielen Dank für die Information. Man sieht sich.“ „Das denke ich eher nicht.“ Und schnell weg war Frau Realität. Doch Herr Träumer und Frau Illusion wurden zusammen glücklich und zufrieden und leben heute in einem Luftschloss, gleich links neben dem Herrn Selbstbetrug.“ (Autor unbekannt)

EINE MÄRCHENHAFTE PARABEL: Eine literarische Parabel ist eine lehrhafte, auf einem Vergleich beruhende Dichtung: Z.B. „Etwas durch eine oder in einer Parabel ausdrücken oder in eine Parabel kleiden“ . (Zitate und Sprüche: © Quelle: www.likemonster.de)

24.) Sage?…Fabel?…Parabel?

SPRACHLICHE NEOLOGISMEN:

Begrifflichkeiten im Wandel der Zeit

- Vom Begriff „Fabel“ abgeleitet sind „fabelhaft“ oder „fabulös“: Übrigens war der absolute Hit der ehemaligen „Jugendsprache“ (zwischen etwa 1900 und 1930) das Wort: << FA-BEL-HAFT >>.

- Im englischen Sprachgebrauch heißt es: „fabulous“ umgangssprachlich: „great“ und französisch: „fabuleux“ (formidable).

Gegenwärtig zählen zu Modeworten im Deutschen beispielsweise „auf Augenhöhe“, „achtsam“, „schlussendlich“, „letztendlich“, „Luft nach oben“, „Stand heute“, „zeitnah“, „verorten“, „vor Ort“, „im Nachgang“, „auf dem Schirm haben“, „punkten“, am „Ende des Tages“ und „gefühlt“... (Wikipedia)

Ein neues Modewort? „Tatsächlich“ ist – aus mir unerfindlichen Gründen – zum neuen Modewort avanciert…

KLEINER SPRACHLICHER AUSFLUG

- Neologismen sind bereits bestehende Wörter, die in einem anderen Kontext umgedeutet werden: Neue Wortschöpfungen oder Anglizismen, die häufig genutzt werden. Jede Epoche hat ihre eigenen Modewörter, die einem ständigen Bedeutungswandel erliegen. Beispiel: Ein Café, das seinen Besuchern gegen Bezahlung den Zugang ins Internet ermöglicht, ist beispielsweise ein Internetcafé. Es handelt sich also um neue Wörter (man kann auch „Wort-Neu-Schöpfung“ sagen)

- Ab den 1960er Jahren war dann alles bei uns nicht mehr so „märchen-fabel-legendenhaft“:

- Es gab seltsame Jugendwörter, die irgendwie rätselhaft klangen:

- Oder weiß noch jemand, was eine »Netflixparty« (= gemeinsam online schauen) oder „Anodenwumme“ ist (= Kofferradio, 1950er-Jahre), oder ein Dämlack (Trottel, 1960er-Jahre) oder eine Ische (= feste Freundin, 1970er)?

- Tatsächlich gab es aber schon lange vor dem Internet „elektronische Kommunikation“ und Netze, in denen Smileys und Abkürzungen benutzt wurden.

- Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) stellt immer wieder „Neuschöpfungen der Sprache“ (Neologismen) vor.

- Das Neologismenwörterbuch des IDS dokumentiert (aktuell Jan. 2023) den neuen Wortschatz, der in der Berichterstattung über die Coronapandemie aufgekommen ist (siehe Neuer Wortschatz (Neologismen-Wörterbuch) rund um die Coronapandemie).

- Dabei sind Neologismen ein natürliches Phänomen der Sprach-Evolution. Sie bezeichnen neugebildete, sprachliche Ausdrücke und werden meist aus der Kombination bereits vorhandener Elemente gebildet.

- Hör mal, Alter! Es gibt ständig immer wieder ganz andere neue Wortschöpfungen – nicht nur bei den „Jugendwörtern“. Früher war alles: Total „Toll“, „Klasse“, „Super“, „Irre“, „Fett“ (=sehr gut) oder „Geil“, später dann „hamma“, „Bombe“, „voll cool“, „Abgefahren“, Wahnsinn“… Ey Digga/Diggah (Freund, Kumpel, Bro)…

- Heute eher „Voll Krass“ und „Nice“, „LOL“ oder es ist alles nur einfach nur „MEGA“...ich glaube, das ist auch schon wieder „Out“...mal sehen, wie es so weiter geht mit den „ANGLIZISMEN“ und unserer neuen, alten Sprach – / Sprech- oder der Polit – Sprech – Hitparade.

- P.S.. „LOL“ bedeutet „laughing out loud“ (dt: laut auflachen): Eines der Worte aus dem Netz-Jargon und wird als Reaktion auf etwas Lustiges oder Außergewöhnliches, aber auch für „auslachen“ gebraucht. Es ist ein typisches Wort aus der Sprache von Chat-, SMS-, WhatsApp, Facebook usw. „Das war jetzt aber voll lol.“

- Auf Deutsch heißt dies „Ich lache laut auf“ und ersetzt in der Regel das „haha“ als Reaktion 😉 und das ist schon wieder out..

„SMASH“ WAR DAS JUGENDWORT DES JAHRES 2022